Verhaltensmaßnahmen (Station 1)

Die Natur ist dem Menschen nicht immer wohl gesonnen. Bei Wind besteht Gefahr durch Herunterfallen der Äste, bei Regen ist der Lehmboden rutschig, Wurzeln können Stolperfallen werden. Bitte vorsichtig und bedächtig gehen. Es dient der eigenen Sicherheit.

Die Nutzung des BienenLehrpfades erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder.

Wir teilen uns die Natur mit Wildtieren. Deshalb betreten Sie bitte erst 1 Stunde nach Sonnenaufgang den Pfad und verlassen ihn spätestens 1 Stunde vor Sonnenuntergang.

Bitte bleiben Sie auf den Wegen und klettern Sie nicht auf die Bäume.

Der BienenLehrpfad lädt ein zum lernen, verweilen, bewundern und entspannen.

Das Projekt wirkt für respektvollen Umgang mit der Natur.

Im Sommer 2021 entstand in ca. 3 Monaten dieser BienenLehrpfad.

Initiator war der Steinbacher Naturverein e. V. als anerkannter und gemeinnütziger Naturschutzverein.

Der Weg ist teilweise geschottert, teilweise gewachsener Boden. Es ist deswegen festes Schuhwerk erforderlich.

Müll und Abfall haben in der Natur nichts verloren und sind wieder mitzunehmen. Dafür Danke!

Der BienenLehrpfad wird von uns ehrenamtlich betreut und gepflegt. Das benötigte Material hierfür ist kostenintensiv. Ihre Spende hilft uns hierbei.

Mit den angebrachten QR-Hinweisschildern möchten wir Gedankenanstöße geben und Informationen vermitteln.

Je mehr wir wissen, umso mehr verstehen wir und es wird uns bewusst, dass wir die Natur erhalten müssen um selbst zu überleben.

Station 2

Bienen sichern die Vielfalt in deiner nächsten Umgebung.

Blütenbestäuber haben eine wichtige Funktion beim Erhalt der biologischen Vielfalt.

Sie bestimmen das Schicksal vieler Wild – und Kulturpflanzen. Aber auch Tierarten, die von den Früchten der Pflanzen leben, hängen indirekt von den Blütenbestäubern ab.

Zur wichtigsten Bestäubergruppe gehören die Honig – und Wildbienen wie z.B. die Hummel.

Viele von ihnen sind inzwischen bedroht. Zahlreiche Wildbienen Arten haben eine sehr spezialisierte Lebensweise. Sie sind an bestimmte Pflanzen oder Nistorte gebunden. Wenn diese aus der Landschaft verschwinden, verschwindet auch die Wildbienenart mit ihnen.

Wer Bestäuber und damit die Artenvielfalt fördern möchte hat viele Möglichkeiten. Man muss es nur wollen.

Warum hungern Honigbienen mitten im Sommer?

Immer wieder ist in in der Presse zu lesen, dass Bienen mitten im Sommer hungern, obwohl scheinbar doch alles wächst.

Raps und Mais dominieren den Ackerbau in vielen Regionen. Raps ist eine hervorragende Trachtpflanze fürHonigbienen, doch die Rapsblüte ist kurz und endet nach etwa vier Wochen. Danach ist von dieser Fläche für Bienen kein Futter mehr verfügbar.

Mais stellt für Landwirte seit vielen Jahren ein wichtiges Futter für ihre Rinder dar, oder wird für die Erzeugung von Biogas angebaut. Mais ist jedoch für Honigbienen keine gute Trachtpflanze und liefert nur in geringem Umfang Pollen.

Eine wichtige Nektar- und Pollenquelle im Sommer sind Wiesen und Grünlandflächen. Dort finden die Bienen an blühenden Kräutern und Blumen ein breites Angebot. Nach der Blüte kann auf dem Grünland nur noch Heu eingefahren werden. Die Ernte von Heu ist kosten- und arbeitsaufwendig. Einfacher für die Landwirte ist es, den Grünlandaufwuchs als Grassilage zu nutzen. Hierzu muss das Grünland aber vor der Blüte gemäht werden.

Station 3

Die Bienen

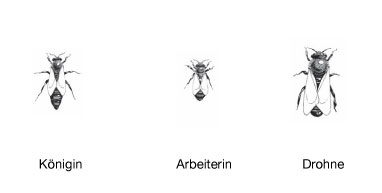

Die Bienen sind soziale Insekten, die in „Bienenvölkern“ zusammenleben. Ein Bienenvolk besteht aus einer Königin, die alleine die Eier legt. 30.000 und mehr Arbeiterinnen sowie einigen Hundert Drohnen.

Die Beute (Bienenwohnung) bestand in alten Zeiten aus gebranntem Ton, aus Stroh, aus Flechtkörben, oder hohlen Baumstämmen. Im Naturzustand befinden sich diese an einem geschützten Ort. Ohne diesen Unterschlupf kann das Bienenvolk den Winter nicht überleben und ist so Opfer seiner natürlichen Feinde, wie Nagetiere (Mäuse) und Vögel.

Die heutige Mobilbeute wurde erst im letzten Jahrhundert erfunden und hat für die Imkerei eine Revolution bedeutet.

Königin, Arbeiterin, Drohne unterscheiden sich voneinander in ihrer Morphologie, Verhalten und Lebensdauer. Die Bienen produzieren nicht nur den „Honig“ oder das „Bienenwachs“. Sie spielen auch eine äußerst wertvolle Rolle, dass sie mittels den Pollen die Bestäubung durchführen. Die Biene ist somit ein „Helfer“ für die Landwirtschaft. Sie wird als wichtigstes „Nutztier“ nach Kuh und Schwein eingestuft. Wachspressen Vor der Erfindung der beweglichen Wabenrähmchen musste der Imker ganze Wabenstücke aus der Beute herausschneiden. Diese Stücke wurden dann in eine Presse gelegt und der Honig ausgepresst. Auch heute noch werden zum Teil Wachspressen verwendet. Nun aber um erhitztes flüssiges Wachs durch ein Sieb oder Tuch zu pressen und so zu reinigen. Bienenwachs ist immer noch ein wichtiger Rohstoff für Kerzen, Hautcremes, Lippenstift, Salben, Malkreiden, Lederschutzmittel aber auch in Gummibärchen, im Lack von Geigen oder als Holzschutzmittel.

Bienenkörbe

Bereits in der Antike begannen die Menschen , den Bienenvölkern künstliche Behausungen anzubieten.

Man verwendete Körbe (auf den Kopf gestellt), da diese den natürlichen Wohnraum in hohlen Bäume ähnlich waren.

Die frühen Imker mussten hier den Honig mitsamt der Waben herausschneiden. Die Zerstörung der Waben war damit unvermeidbar, weil die Imker auch am Wachs interessiert waren, welches für die Herstellung von Kerzen und Segeltuch verwendet wurde.

Honigschleuder

Um den Honig zu gewinnen, ohne die Waben zu zerstören, entwickelte 1853 Baron von Berlepsch die herausnehm-baren Wabenrähmchen und 1860 erfand Major von Hruschka die Honigschleuder.

Bienenstöcke (Mobilbeuten)

Getreu dem Grundsatz „Der Biene genehm, dem Imker bequem“ wurden immer neue Formen von Holzbeuten, teils in Kombination mit der älteren Strohbauweise, entwickelt.

Hier können Wabenrähmchen bequem untersucht, umgestellt oder entnommen werden, ohne die Bienen unnötig zu stören oder gar die Waben zu zerstören.

Bald wurde ein Absperrgitter installiert, welches die größere Königin nicht durchlässt, um einen vom Brutraum getrennten Honigraum zu schaffen.

Diese zweiteilige Beuten können von hinten geöffnet werden.

Station 4

Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen

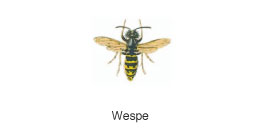

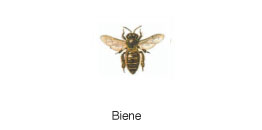

Manchmal ist es nicht einfach, Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen voneinander zu unterscheiden.

Doch beim genauen Hinsehen erkennt man deutliche Unterschiede

Wespe Gelber, länglicher Körper mit schwarzen Streifen. Kaum behaart.

Biene Bräunlicher, haariger Körper, dicklich mit schwarzen Streifen.

Hummel Bräunlicher, haariger Körper mit großen, schwarzen Streifen. Viel dicker und größer als eine Biene.

Hornisse Länglicher Körper mit braun-gelber Färbung, mit einer Länge von 40 mm deutlich größer als Wespen.

Bienenwabe und Wespennest

Bienenwaben sind von den Honigbienen aus Bienenwachs errichtete, senkrechte Wabengebilde mit sechseckigen Zellen.

Sie dienen zur Aufzucht von Larven sowie zur Lagerung von Honig und Pollen. Die Zellen liegen übereinander mit seitlichen Öffnungen.

Wespennester bestehen aus einer papierartigen Masse.

Ausgangsmaterial für den Nestbau ist morsches, trockenes Holz, das zu Kügelchen zerkaut wird. Die Nester sind stets nach unten hin geöffnet und sind waagerecht angeordnet.

Sie haben anfangs fünf bis zehn Zellen in meist etwas abgerundeter Wabenform.

Die Nester können sich in Größe und Baumaterial unterscheiden.

Alle echten Wespen bauen Papiernester aus Holzfasern. Die Hornisse und die Gemeine Wespe verwenden dazu morsches, zerfallenes Holz.

Ein Wespennest wird an der Decke einer Erd- oder Baumhöhle aufgehängt und auch unten gebaut, die Zellen liegen nebeneinander, ihre Öffnungen zeigen nach unten.

Vergleiche die beiden Insektenwohnungen:

| Bienen | Wespen | |

|---|---|---|

| Baumaterial: | Wachs | Papiernester aus Holzfasern |

| Herstellung: | Aus den Wachsdrüsen sammeln Holzfasern an den hinteren und zerkauen diese Bauchschuppen schwitzen die Arbeiterinnen das Wachs als dünne Plättchen aus | sammeln Holzfasern und zerkauen diese |

| Standorte: | In Bienenkästen oder in der natur: in Baumhöhlen | Wespennest wird an der Decke einer Eerd- oder Baumhöhle aufgehängt |

Station 5

Der andere Jahreslauf der Bienen

Ein Bienenvolk durchläuft während eines Jahres verschiedene Abschnitte, die sich wie folgt unterteilen lassen:

Vorbereitungs- und Ruhephase

(August bis Januar)

Im August beginnt das Bienenjahr, da in diesem Monat schlüpfen die Winterbienen die ca. 6 Monate leben. Je mehr Bienen überwintern, desto leichter ist es für diese, die notwendige Stockwärme zum Überleben zu erzeugen. Das Angebot an Nektar und Pollen wird immer geringer. Es fliegen nur noch wenige Bienen aus, um den Wintervorrat zu vergrößern. Werden die Nächte kühl, ziehen sich die Völker als Traube in den Stock zurück. Durch Flügel-schlagen und Schütteln des Hinterleibs erzeugen die Bienen Wärme, dazu wird Nahrung (Honig) benötigt. Trotz größter Kälte sinkt die Temperatur im Inneren der Traube nicht unter 20° C. Wird es draußen wieder wärmer (> 10° C), unternehmen die Bienen einen Reinigungsflug. Sie schwärmen aus und entsorgen ihre Exkremente, die sich in ihrer Kotblase während der Winterruhe angesammelt haben.

Phase der Arbeitsbienenvermehrung

(Februar – Juni)

Obwohl noch Winter, beginnt die Königin innerhalb der Traube mit der Eiablage. Bienen beginnen nach draußen zu fliegen um Wasser zu

holen. Dieses wird für die Eier benötigt. Im März beginnt es schon lebendiger im Bienenstock zu werden. Wenn die Weidenkätzchen blühen, gibt es an sonnigen Tagen schon sehr viel Pollen. Die Flugbienen werden jetzt ständig dazu angeregt, loszufliegen und Nektar von dem reichlichen Angebot zu sammeln. Das Bienenvolk benötigt immer mehr Pollen und Nektar. Im Bienenstock findet jetzt ein Generationswechsel statt. Die alten Winterbienen werden durch die Jungbienen (Sommerbienen – die 6 Wochen leben) ersetzt. Das Bienenvolk entwickelt sich vollständig. 80 % der Waben im Brutraum sind mit Eiern, Larven und Puppen belegt. Es herrscht Hochbetrieb und wird eng. Wird es zu eng, schwärmt die alte Königin mit einem Teil des Volkes aus.

Hochzeitsflug und Phase der Drohnenschlacht

Juni bis Juli

Der Höhepunkt der Entwicklung des Bienenvolkes ist erreicht. Zur Sommersonnenwende wird langsam das Brutnest kleiner, da die Königin inzwischen wieder weniger Eier legt. Der Hochzeitsflug der Königin und der Drohnen findet statt. Dabei begatten die Drohnen die Königin. Danach werden die jetzt überflüssigen Drohnen aus dem Stock geworfen und sterben, da auf Fütterung angewiesen.

Station 6

Bienen auf Wohnungssuche – Ein Bienenschwarm

Ein Bienenschwarm ist ein faszinierendes Ereignis.

Mehrere Tausend Bienen verlassen dabei mit der Königin das alte Volk und machen sich auf die Suche nach einer neuen Behausung. Viele Menschen geraten beim Anblick eines Bienenschwarms in Panik. Dabei ist ein Bienenschwarm nichts Gefährliches, denn für die Bienen ist das Schwärmen lediglich eine Form der Vermehrung.

Doch was löst den Bienenschwarm aus?

Manche Bienenrassen neigen stärker zum Schwärmen als andere. Auch das Alter der Bienenkönigin spielt eine Rolle. Eine junge Königin schwärmt erfahrungsgemäß weniger als eine alte Königin. Auch das Alter des Wabenbaus beeinflusst das Schwärmen. Alte und dunkle Waben lösen eher den Schwarmtrieb aus als frischer, heller Wabenbau. Dazu kommt das Platzangebot im Volk. Sind schon sehr viele Bienen im Bienenkasten und erweitert der Imker das Raumangebot nicht, dann steigert das den Schwarmtrieb.

Kommen einige dieser Faktoren zusammen, beginnt das Bienenvolk damit, spezielle Brutzellen, sogenannte Weiselzellen, zu errichten, in denen junge Königinnen heranwachsen. Am sechzehnten Tag nach Eiablage ist die Entwicklung der jungen Bienenkönigin beendet und sie kann schlüpfen.

Etwa eine Woche vorher kann es zum Auszug des Bienenschwarms kommen, wobei die alte Bienenkönigin mit der Hälfte der Bienen und einem Futtervorrat den Stock verlässt. Von dort aus begeben sich Kundschafter auf die Suche nach einer neuen „Wohnung“ und erforschen alle geeigneten Hohlräume der Umgebung.

Das kann ein hohler Baum, ein leerer Bienenkasten, ein Schornstein oder der Hohlraum eines Rollladenkastens sein, der einen Bienenschwarm anlockt. Meist zieht das Volk vor dem Einbruch der Nacht in die neue Behausung ein.

Ein wilder Bienenschwarm ist in der heutigen Zeit ohne Imker dem Tode geweiht. Daher sollten Gartenbesitzer, die einen Bienenschwarm entdecken, schnellstmöglich einen Imker informieren, der den Bienenschwarm abholt. Adressen von Imkern bekommt man über Feuerwehr, Polizei, Imkervereine oder das örtliche Umweltamt.

Station 7

Bienensicht

Mosaiksicht

Bienen haben Facettenaugen, die aus 5.000 Einzelaugen bestehen. Das Bild, das ein Facettenauge an das Gehirn liefert, ist wie ein Mosaik aus 5.000 Steinchen. Die Biene sieht also weniger scharf und detailliert als der Mensch.

Die Biene sieht aber auch „schneller“ als wir, d.h. ihre Sehzellen reagieren 5-mal so schnell. Eine Bewegung erscheint daher der Biene in fünffacher Zeitlupe. Eine Biene mit der Hand zu fangen ist wie bei einer Fliege fast unmöglich.

Farbenspiel

Bienen sehen Farben anders als Menschen, da ihr Sehbereich in Richtung des kurzwelligen, violetten Lichtes verschoben ist: Rot wird zu Dunkelgrau.

Dagegen nehmen sie ultraviolettes Licht wahr, welches für uns nicht sichtbar ist. Der Mensch sieht eine einfarbige Blüte. Die Biene sieht violette Saftmale und erkennt daran die Blütenart.

Form

Durch die Wölbung des Facettenauges werden auch Formen von der Biene verzerrt wahrgenommen.

Wo der Mensch ein Kreis sehen würde, sieht die Biene eine ovale Form.

Polarisiertes Licht

Bienen sehen die Schwingungsrichtung des Lichtes die so genannte Polarisationsebene.

Dies hängt beim blauen Himmel vom Stand der Sonne ab. Sieht die Biene also nur ein Stück blauen Himmel, weiß sie trotz Wolken, wo die Sonne gerade steht.

Dies ist wichtig für die Orientierung bzw. Kommunikation der Bienen.

Station 8

Nahrung – Nektar und Pollen

Nektar

Bienen fliegen sehr gezielt schon aus großer Entfernung bestimmte Blütenfarben an, die ihnen reiches Futter versprechen.

Sobald sie näher gekommen sind, weist ihnen der verlockende Duft vom Nektar den Weg.

Nektar ist eine wässrige Flüssigkeit, die reich an verschiedenen Zuckerarten ist aber auch Mineralstoffe, Vitamine und Duftstoffe enthält.

Er wird von Pflanzen in den Saftdrüsen, auch Nektarien genannt, ausgeschieden, um Insekten anzulocken. Die Nektarien befinden sich meist am Grunde der Blüte oder versteckt am Ende der Blütenröhre. Oft erreicht die Biene den Nektar nur, wenn sie ihren Rüssel weit herausstreckt.

Den Nektar sammelt die Biene im Honigmagen. Bis er gefüllt ist, muss sie oft viele hundert Einzelblüten anfliegen. Dann geht es zurück zum Bienenstock. Hier gibt sie das gesammelte Futter ab.

Andere Stockbienen übernehmen und verarbeiten es zu Honig weiter. Dabei entziehen sie dem Nektar Wasser und geben eigene Stoffe dazu, die den Honig haltbar machen.

Wenn der Honig reif ist, wird er in einer Zelle eingelagert. Damit der Honig nicht verdirbt, wird die Honigzelle luftdicht mit einem Wachsdeckel verschlossen.

Honig dient als Futter für die Tiere während des Winters oder bei Schlechtwetterperioden.

Pollen

Pollen ist der Fachbegriff für den Blütenstaub. Er wird in den Staubbeuteln von Samenpflanzen gebildet, die an kleinen Stielen in der Mitte einer Blüte sitzen. Sind die Staubgefäße reif, so platzen sie. Der Blütenstaub liegt dann offen und rieselt heraus. Sobald eine Biene mit dem Blütenstaub in Berührung kommt, bleibt dieser an den Härchen der Biene hängen. Ist der Staubbeutel noch geschlossen, so beißt die Biene eine Öffnung hinein und kratzt mit den Vorderbeinen die Nahrung heraus.

Ist der Haarpelz der Biene mit ausreichend Pollen bestäubt, so bürstet sie mit allen Beinen den Blütenstaub zum letzten Beinpaar. Dabei feuchtet sie den Pollen mit Nektar an.

Zuletzt reibt sie die Beine so, dass je ein Pollenpaket an den Außenseiten der Beine, am Pollenkamm, hängen bleibt. Mit der Last fliegt sie dann zum Bienenstock zurück, wo sie die Päckchen abstreift.

die „Körbchen“ mit Pollen gefüllt

Andere Stockbienen lagern den Pollen, der eine wichtige Nahrung für die junge Brut ist, in Waben ein.

Der Pollen ist das männliche Element der Blume.

Verschiedenfarbig und pulvrig ist der Pollen in Wirklichkeit eine Substanz mit sehr komplexen Strukturen, den die Bienen auf den Blumen sammeln, in ihren Körbchen („Höschen“) transportieren und in die Waben ihres Bienenstockes einlagern.

Es ist die einzige Eiweißstoffquelle des Bienenvolkes.

Je nach Herkunft der beflogenen Blüten kann die Farbe der Pollenhöschen sehr verschieden sein.

Oft gelb, aber auch weiß, orangefarben, grau, braun, schwarz und sogar blau oder grün.

Der in einer Wabe gelagerte Pollen wird einer echten „Siloeinlagerung“ unterworfen. Um diesen gut zu konservieren, bedecken ihn die Bienen mit ein wenig Honig und einer „Wachsverdeckelung“.

Die durchschnittliche Zusammensetzung des Pollens:

Proteine 20% (11-28%)

Fette 5% (1-14%), 36%

(25-48%)

Mineralsalze 3% (1-5%), Wasser 11%

(7-15%)

Station 9

Sag mir wo die Blumen sind …

Aufbau linker Hand

Der Blick aus dem Beuteeingang (Flugloch)

1. Peile durch das Kunststoffrohr eine Futterquelle an, z.B. einen Baum oder ein Stück Wiese.

2. Stelle nun den Holzpfeil in Richtung zur Sonne ein. Die Bienen sehen auch UV-Licht das durch eine geschlossene Wolkendecke hindurch kommt.

Merke Dir den Winkel zwischen Kunststoffrohr und Holzpfeil.

Gehe jetzt zum Aufbau rechter Hand.

Aufbau rechter Hand:

in der Beute (dunkel, ohne Lichtschein)

Für die Bienen ist die senkrechte hier symbolisiert durch den fixierten Holzpfeil der Sonne.

Stelle nun den gleichen Winkel (wie gemerkt) durch drehen der Biene zum fixierten Holzpfeil (senkrechte in der Beute) ein.

○ Der fixierte Holzpfeil auf der Wabe entspricht dem Holzpfeil am Rohr.

○ Die Tanzrichtung der Biene entspricht dem Kunststoffrohr.

Fazit: So tanzt die Biene, um diese Richtung zur Futterquelle ihren Stockgenossen mitzuteilen.

Da die Wabe im unteren Teil und oft an den Seiten nicht mit dem Holzrahmen verbunden ist, können die Bienen die Schwingungen im Dunkeln der Beute mitbekommen.

Station 10

Sinne und Baukunst

Lagesinn

Woher weiß die Biene im Dunkel des Stockes, wo oben und unten ist?

Am Gelenk zwischen Kopf und Rumpf, sowie zwischen Rumpf und Hinterleib befinden sich Borstenfelder mit feinen Sinneshärchen. Der Schwerpunkt des Kopfes ist gegenüber dem Kopfgelenk nach vorne versetzt. Krabbelt die Biene nach oben, fällt der Kopf durch ihr Eigengewicht in Richtung Brust und reizt dort Sinneshärchen.

Krabbelt sie nach unten, fällt der Kopf in den Nacken und drückt auf die Härchen an der gegenüber liegenden Seite. Das gleiche passiert auch am Übergang zum Hinterleib.

Bienensprache

Die heimkehrende Biene teilt den Stockgenossinnen durch einen Tanz auf der Wabe mit, wo sie eine gute Futterquelle gefunden hat.

Liegt die Futterquelle in der Nähe des Stockes bis 80 Meter, so läuft die Biene im Kreis abwechselnd nach links und rechts, Man spricht vom Rundtanz.

Die Blütenart, die es zu besuchen gilt, erfahren sie durch feine Duftnoten im Haarkleid der Tänzerin.

Schwänzeltanz

Ist die Futterquelle weiter vom Stock entfernt, brauchen die anderen Bienen mehr Informationen diese zu finden.

Die heimkehrende Biene führt nun ein Schwänzeltanz aus, der folgende Information zur Futterquelle enthält:

Richtung

![]() (Winkel zur Sonne)

(Winkel zur Sonne)

Entfernung ![]() (weit = langsamer Tanz, nahe = schneller Tanz)

(weit = langsamer Tanz, nahe = schneller Tanz)

Futtermenge ![]() (je ergiebiger die Futterquelle desto heftiger die Schwänzelbewegung)

(je ergiebiger die Futterquelle desto heftiger die Schwänzelbewegung)

Tastsinn

Im Bienenstock ist es sprichwörtlich „stockdunkel“. Lichtspalten dichten die Bienen mit Propolis ab.

Kommunikation, Lagesinn und Wabenbau alles läuft über den Tastsinn ab.

Baumeister

Die Arbeiter „schwitzen“ als Baubienen im Stock kleine Wachsplatten aus.

Diese kneten sie mit den Kiefern und fügen sie aneinander. So entstehen die Bausteine für die Waben. Diese bestehen aus sechseckigen Zellen und dienen unterschiedlichen Zwecken:

Honigwaben für Lagerung von Nektar, Lagerung von Pollen

Brutwaben für Eiablage

Arbeiterzellen (normale Größe),

Drohnenzellen (etwas größer),

Weiselzellen (für Königinnen, zapfenförmig)

Geometrie

Sechseckige Zellen fügen sich lückenlos aneinander.

Das Sechseck hat den kleinsten Umfang gegenüber einem Dreieck oder einem Quadrat, d.h. mit kleinstem Materialverbrauch und geringsten Gewicht erzielt die Biene große Festigkeit und Stabilität:

40 g Wachs für 2 kg Honig!

Die einzelnen Zellen sind ca. um 4° nach oben geneigt, so dass der eingelagerte Honig nicht herausfließen kann.

Station 11

Auf dem Weg zum Honig

Blütentreue

- Am Geruch erkennt die Biene eine bestimmte Futterpflanze (Trachtpflanzen)

- Diesen Geruch gibt sie an ihre Stockgenossinnen weiter.

- Nun fliegen alle Sammelbienen diese Blütenart so lang an, bis die Futterquelle erschöpft ist.

- Dadurch ist es möglich, dass auch die Pflanze ihren Vorteil hat: Die Bienen bestäuben die Blüten.

- Aus diesem Grund gibt es reine Honigsorten von einer Blütenart

Blütenhonig aus Nektar

- Die Pflanzen sondern tief in ihren Blütenkelchen eine stark zuckerhaltige Flüssigkeit ab, den Nektar.

- Diesen Nektar sammeln die Honigbienen.

- Der Nektar wird von Biene zur Biene weitergegeben. Jede reichert ihn dabei in ihrem Honigmagen mit körpereigenen Sekreten an. Gleichzeitig wird der „Nektar“ bei der Übergabe getrocknet.

- Durch diese Vorgänge wird aus Nektar Rohhonig.

- Er wird in den Waben im Stock gelagert und reift dort.

Waldhonig aus Honigtau

- Die Bienen besuchen auch die Wälder

- Auf Bäumen leben viele Parasiten wie Rinden- und Schildläuse, die sich vom Pflanzensaft der Bäume ernähren.

- Diese Insekten scheiden eine zuckerhaltige Flüssigkeit aus, den Honigtau.

- Die Bienen sammeln diese Honigtau-Tröpfchen und bringen sie zum Bienenstock.

- So wird der Waldhonig gesammelt, der aber trotz Wald bei uns selten ist.

Station 12

Schall und Magnetfeld

Kann die Biene hören?

Bienen hören nicht wie wir mit den Ohren, sondern spüren den Schall am ganzen Körper, besonders mit Ihren Antennen und Körperhaaren. Den „Ton“ von 250 Schwingungen pro Sekunde (250 Hz) erzeugen die Bienen im Schwänzeltanz. Dieser Ton entspricht auch ihrem Flügelschlag. Er ist also das Schwirr- oder Summgeräusch, das wir hören. In jedem Bienenstock gibt es einen festen, etwa 100 qcm großen Tanzboden in der Nähe des Eingangs. Er besteht aus völlig leeren Zellen, damit er gut vibrieren kann, wenn eine Tänzerin tanzt. Diese Vibration ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, das bis in die hinterste Wabenregion verstanden wird. Ein Tanz ohne diese Vibration würde von den anderen Bienen nicht beachtet.

Norden, Süden, Westen, Osten

Die Bienen spüren das Magnetfeld der Erde. Für diesen Zweck haben sie Millionen winziger, parallel ausgerichteter, eisenhaltiger Kristalle im vorderen Teil ihres Hinterleibs.

- Mit diesem magnetischen Sinn kann die Biene wie mit einem eingebauten Kompass im Dunkel des Stockes ihre Tanzrichtung fein ausrichten.

- Die Kraftlinien im Magnetfeld sind auch dafür verantwortlich, dass die Bienen ihre Waben parallel zueinander ausgerichtet bauen können.

- Während des Tages schwankt das Magnetfeld der Erde leicht. Die Biene spürt dies und kann daraus die Zeit bestimmen, damit hat sie eine innere Uhr.

Die innere Uhr

Die Biene kann die Zeit über die Wahrnehmung des Magnetfeldes der Erde bestimmen. Wahrscheinlich hat sie auch noch weitere biologischen Uhren in ihrem Körper, denn in Experimenten gelang es nicht, ihre Zeitwahrnehmung durch künstliche Magnete ganz auszuschalten.

Wozu muss die Biene die Uhrzeit kennen?

- Manche Blüten geben nur zu einer bestimmten Tageszeit Nektar ab.Es zahlt sich also nicht aus, sie zur falschen Zeit zu besuchen.

- Der Sonnenstand ändert sich im Laufe des Tages. Durch die Kenntnis der Zeit gleicht die Biene dies aus und findet zu jeder Tageszeit zur Futterquelle zurück.

Station 13

Interessantes

Verpackungskünstler

Eine Wabe von 35 cm x 19,5 cm (DeutschNormal Maß) kann 2 kg Honig aufnehmen. Dabei brauchen die Bienen zur Herstellung nur ca. 40 g Wachs, also 1 g Wachs für 50 g Honig.

Vor 90 Millionen Jahren:

Der älteste Bienenfund ist 90 Millionen alt. Damals beherrschten Dinosaurier die Erde. Es konnte geschehen, dass eine Biene im Baumharz eingeschlossen wurde. Das Harz versteinerte im Laufe der Zeit zu Bernstein.

Den Menschen der Jetztzeit gibt es erst seit 200.000 Jahren. Vor 40.000 Jahren entdeckte er Feuer und Honig.

Wirtschaftsfaktor Wachs

In mittelalterlichen Kirchen brannten die Kerzen aus Bienenwachs und man brauchte viele Mengen an Wachs.

In den folgenden Jahrhunderten war Wachs für die Schifffahrt besonders wichtig. Ohne das wasserabweisende Wachstuch als Segel wäre eine wochenlange Reise bis in die neue Welt unmöglich gewesen.

Station 14

Schon gewusst?

Die Königin legt bis zu 2000 Eier pro Tag, die zusammen ca. gleich schwer sind wie die Königin selbst.

Nach 6 Tagen ist die Made der Arbeiterbiene auf das 500-fache ihres Anfanggewichtes gewachsen; Vergleichbar müsste ein 3 Kg schwerer Säugling nach 6 Tagen 1.500 kg wiegen.

Das fleißige Bienchen

Um einen Fingerhut voll Nektar zu sammeln, muss eine Sammlerin 60.000 einzelne Kleeblüten besuchen.

Für ein Glas mit 500g Honig müssen über 3 Liter Nektar gesammelt werden.

Dazu fliegen die Bienen ca. 66.000 mal aus und besuchen dabei 60 Millionen einzelne Kleeblüten.

Dennoch schafft ein Volk bei günstigen Verhältnissen an einem Tag den Nektar für ein Kilo Honig herbei.

Die Biene braucht für Ihren Flug zur Blume „Reiseproviant“ d.h. sie nimmt Honig mit beim Start. Damit könnte sie 9 km fliegen, hätte dann aber genauso viel verbraucht wie sie in den Stock bringen könnte.

Der wirtschaftliche Radius eines Volkes liegt deshalb bei etwa 3 km.

Die Bienen sind für die Bestäubung der Obstblüten unersetzlich. 45% aller Nutzpflanzen werden von Bienen befruchtet. Bei den Obstbäumen sind es sogar 85%.

Beispiel: Ein Birnbaum trug ohne Bienenbeflug 45 kg Früchte. Mit Hilfe der Bestäubung durch die Bienen stieg der Ertrag auf 156 kg.

Station 15

Die Varroamilbe – der Killer

Die Varroamilbe ist eine nur ca. 1,6 Millimeter große Milbe, die sich bei der Honigbiene festbeißt. Die Milbe befällt zwar auch die erwachsenen Bienen, entwickelt und vermehrt sich aber in der verdeckelten Bienenbrut im Stock.

Diese kleine Milbe kann dazu führen, dass ganze Völker zugrunde gehen. Da zwischen Bienenvölkern immer ein Austausch herrscht, wird der Schädling über befallene Bienen von einem Stock zum anderen getragen.

Die Milbe wurde im Jahr 1977 über befallene asiatische Honigbienen nach Europa eingeschleppt. Asiatische Bienen kommen mit der Milbe zurecht.

Sie erkennen und entfernen befallene Brutzellen und sorgen so dafür, dass sich der Schädling im Bienenstock nicht weiter entwickeln kann.

Das erwachsene Varroa-Weibchen hält sich auf den erwachsenen Bienen auf. Sie sitzt dort zwischen den Bauchschuppen der Bienen und saugt Bienenblut.

Besonders gerne halten sich Varroa-Weibchen auf Bienen auf, die mit der Brutpflege beschäftigt sind und sie direkt zur Brut bringen.

Kurz vor der Verdeckelung dringen die Varroa-Weibchen in Brutzellen ein.

Sie laufen zunächst ganz an das Ende der Brutzelle. Etwa 60–70 Stunden, nachdem die Brutzelle geschlossen wurde, legt das Varroa-Weibchen das erste Ei. Danach folgt etwa alle 30 Stunden ein weiteres.

Das erste Ei ist unbefruchtet und entwickelt sich zum Männchen. Alle weiteren sind befruchtet und damit weiblich.

Insgesamt legt das Varroa-Weibchen 5–6 Eier ab. Das letzte etwa neun Tage nach Zellverdeckelung.

Die geschlüpften Tochtermilben werden noch in der verdeckelten Brutzelle vom Männchen begattet. Nur die begatteten, erwachsenen Tochtermilben verlassen, sobald die Biene sich aus der Zelle herausgenagt hat, zusammen mit ihrer Mutter die Brutzelle.

Station 16

Dankeschön

Wenn Ihnen dieses NaturErlebnis gefallen hat, freuen wir uns über eine kleine Spende.

Pflege, Instandhaltung und neues Material werden darüber finanziert.

Steinbacher Naturverein e.V. (gemeinnütziger und anerkannter Naturschutzverein)

IBAN: DE25 5509 1200 0029 2577 01

bei der Volksbank Alzey-Worms